Lucía Mara / Here, There and Everywhere

18 de mayo al 18 de julio de 2017

ALGUIEN QUE ANDA POR AHÍ

Antonio Muñoz Molina

Hay quien solo ve el arte en las obras de arte; quien abre los ojos profesionalmente al llegar a una galería o a un museo y los mantiene cerrados hasta ese momento, y vuelve a cerrarlos cuando sale a la calle; hay quien ve el arte una vez que ha recibido la consigna necesaria para saber que es arte, y que es seguro por lo tanto admirarlo; hay quien ve el arte no en la obra de arte sino en la explicación que la acompaña, casi siempre escrita en un lenguaje de antemano artístico. Si la explicación es en inglés, abundarán en ella las palabras “explore”, “boundary”, “uncharted”, “challenge” “the Other” “gaze” etc. No son muchas pero sus posibilidades combinatorias son muy ricas. El arte es lo que hacen personas que aseguran ser artistas, y su destinatario son otras personas que tienen la autoridad para certificar que los artistas son artistas. Ocasionalmente, en el mejor de los casos, los destinatarios son especuladores y plutócratas que compran y almacenan y venden aquello que previamente han aceptado con la etiqueta de arte.

El resultado de esto es un gran aburrimiento. Una nube de expertos o de iniciados explica la obra en el lenguaje apuntado más arriba, pero la obra, si se la despoja de las explicaciones y se la mira a solas, no dice nada. Quizás no tiene nada que decir. Como decía Saul Bellow, ésta es una época de explicaciones. En los departamentos de literatura de las universidades los libros son mucho menos relevantes que las explicaciones de los libros. La lectura aislada, solitaria, soberana, es tan rara como la contemplación de la obra de arte sin envoltorios verbales. Uno quiere escuchar la voz del libro, palabra por palabra, no la de su intérprete académico. Uno quiere ponerse delante de la obra y observar con la atención necesaria para ver lo que la obra es, de qué está hecha, cómo. La obra, como el libro, ha de sostenerse por sí misma, con una firmeza indudable, con la seguridad de lo que no podía ser de otra manera. También, si uno se fija, la obra flota ligeramente sobre el suelo, con una ingravidez de dibujo de Paul Klee, de rectángulo de color de Mark Rothko.

Con el tiempo he ido descubriendo dos antídotos contra el tedio de lo previsible, de lo ensimismado, de lo artístico del arte. Uno de ellos es la fotografía. Otro lo que me gustaría llamar provisionalmente el “arte accidental”.

Los dos están muy relacionados. La fotografía ha tenido, y tiene, sus dosis de ensimismamiento y no es inmune a la tentación de lo “artístico”, que le viene desde sus orígenes mismos, cuando parecía que necesitara tomar prestada de la pintura su legitimidad estética (el cine empezó queriendo tomar la suya del teatro). Pero, por su propia naturaleza, por la relación franca e inmediata que tiene con el mundo visible, la fotografía corre mucho menos el peligro de confinarse en la celebración de sí misma. La vanidad es una de las pasiones más tontas, pero también más extendidas, así que sería poco imaginable que un fotógrafo, por el hecho de serlo, estuviera a salvo de ella. Pero el fotógrafo, más que ningún otro artista, lleva en su oficio la disciplina de fijarse en lo que sucede fuera de él, lo inesperado, lo no preparado, lo que le importa mucho pero apenas está bajo su control. Dice Cyril Connolly que cuando uno no siente amor ni curiosidad por los seres humanos debe escribir máximas o epigramas mejor que novelas. Algo de eso puede traducirse al ámbito de las artes. Un gran pintor puede ser un gran ensimismado, un misántropo, un ermitaño. Un fotógrafo tiene que salir a la calle a ver qué encuentra.

Llamo arte accidental a la belleza que existe de pronto sin que nadie la haya creado de manera consciente, y muchas veces sin que nadie se fije en ella. Es una belleza tan impersonal como la poesía que hay incrustada en las expresiones comunes del habla. El arte accidental existe solo en el momento de percibirlo. No deja registro, salvo que lo advierta y lo atrape la fotografía. El arte accidental rara vez es lo abrumador, lo excepcional o inusitado. Es algo con frecuencia tan habitual que se ha vuelto invisible. ¿Cuántas veces ha visto uno, en Nueva York o en Londres, esa advertencia escrita en el asfalto junto a la acera, acompañada por una flecha: LOOK? De pronto, un día, alguien se fija en lo que ha visto siempre, o en lo que acaba de descubrir porque es un recién llegado, y esa palabra utilitaria y banal como cualquier señal de tráfico cobra un sentido memorable. Es como el gong en un monasterio Zen, una llamada imperiosa, un mandato para abrir los ojos de verdad, de una vez por todas, para salir de la somnolencia robótica en la que va uno siempre sumergido. Hasta esas dos oes confirman el sentido, al convertirse en los dos ojos redondos de tan abiertos que nos hacen falta para mirar de verdad.

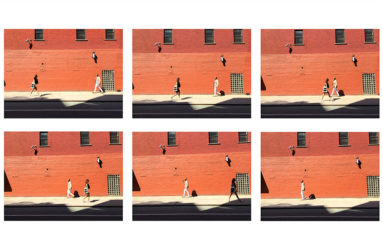

El espacio natural del arte accidental es la ciudad. Según un bello dicho español, donde menos se espera salta la liebre. El fotógrafo, como testigo y practicante del arte accidental, sabe que donde menos se espera salta la belleza, la chispa de la poesía, esa “étincelle qui dure”, según Apollinaire, que sabía tanto de la poesía y de las ciudades. Algunas veces, deambulando de una a otra por esas galerías casi siempre desalentadoras de Chelsea, he descubierto el arte más poderoso no en las consideradas obras de arte, sino en la arquitectura de un espacio, por ejemplo, un antiguo almacén portuario con sus muros de ladrillo y sus vigas de hierro, en una mano abierta que alguien imprimió en una placa de cemento de la acera, en un cartel desgarrado, en la perspectiva del río más allá de una esquina. En Chelsea mucho más interesantes que los muros de las galerías me parecen los de los talleres de automóviles que todavía quedan, con sus letreros rojos y sus colores fuertes, azules y amarillos.

Incluso al mirar el arte que sí me estremece he permanecido atento a las posibilidades de lo accidental. Estaba aclarando el cielo y brillando el sol una mañana después de la lluvia, y la luz interior que crecía resaltaba los colores ya de por sí tan cambiantes de unos cuadros de Rothko. Me acordé de cómo él detestaba las iluminaciones demasiado potentes, que anulaban la irradiación natural de una obra. La luz matinal de Nueva York se acentuaba o se amortiguaba en el interior de aquella galería, y los cuadros cambiaban visiblemente. Pero además la luz hacía que los cuadros se reflejaran más claramente en el suelo pulido: un Rothko duplicado y horizontal, como una torre de la Alhambra reflejada en un estanque.

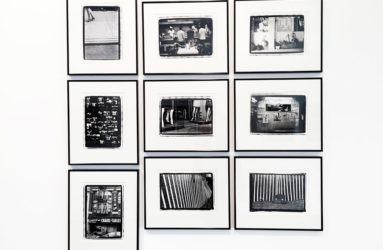

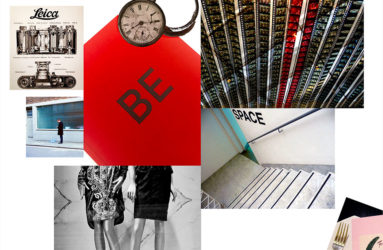

Me he acordado de esa mañana porque he visto un cuadro de Rothko en una foto de Lucía Mara. También he visto otra foto en la que la luz entra por una ventana en una habitación vacía sin duda de Nueva York y proyecta en el suelo lo que podría llamarse un Rothko accidental, un cuadro más fugaz todavía y no menos bello que esos mandalas de arena que hacen y a continuación deshacen los artistas tibetanos. La lección inmensa de la fotografía es que lo bello y lo memorable están en cualquier parte, y con mucha frecuencia justo allí donde nadie lo busca. La fotografía nació al mismo tiempo que la ciudad moderna. Nadar era coetáneo de Baudelaire, y además amigo suyo, y autor de sus retratos más sobrecogedores. Pero Lucía Mara es más discípula de Baudelaire que de Nadar, por un motivo sobre todo técnico. La belleza moderna que atrapó Baudelaire antes que nadie, la del caminante solitario, curioso y anónimo que anda por ahí, no era entonces accesible a la fotografía, porque a las cámaras le faltaban la inmediatez y la ligereza. A mí me gusta imaginarme a Baudelaire con una Rolleiflex o una Leica colgándole del cuello. En el centro de su ciudad verdadera e imaginaria al mismo tiempo Baudelaire sitúa al chiffonier, el trapero, el ragpicker: cuando Lucía va por la ciudad y elige como motivo de una foto un cartel desgarrado, mucho más bello precisamente por su desgarrón, está remontándose a una tradición que viene de más atrás que Walker Evans, y que tiene su origen en Baudelaire más que en Nadar. En el caso de Lucía Mara, esta genealogía toma un quiebro repentino, porque su manera de usar el color se acerca a la pintura, y entonces esos rojos nos hacen acordarnos de William Eggleston y también de Alex Katz.

La invención romántica de la idea del genio tuvo la consecuencia desagradable de favorecer el egocentrismo con frecuencia hipertrófico de los artistas, y la adulación y el papanatismo en el público. De nuevo el oficio del fotógrafo tiene mucho de antídoto. Lucía Mara, como es propio de su gremio, disfruta de ir por ahí con la libertad del anonimato, que es lo que le permite observar el mundo reduciendo al mínimo su propia presencia, como ese príncipe de incógnito del que habla Baudelaire. Su originalidad no está en un amaneramiento tan fácilmente reconocible como el logo de una marca, sino en algo mucho más sutil, en la intensidad particular con que se fija en unas cosas y no en otras, no en un mundo arcano sino en lo que está a plena luz, delante de los ojos de todo el mundo. Incluso al hacerse un autorretrato elude cautelosamente el primer plano del yo. Está en el reflejo más o menos indirecto en un escaparate, o en la propia sombra, como Vivian Maier, o con la cara medio oculta tras el gran ojo de la cámara. Es ella y solo ella, con su mirada, con su cámara, en su tiempo, en las ciudades que conoce. También podría ser cualquiera. Es el privilegio del caminante de la ciudad y del fotógrafo.